肝類洞閉塞症候群(SOS, sinusoidal obstruction syndrome)の代表的な診断基準はSeattle, Baltimore, revised EBMTと小児版EBMTですが、2023年のBMTにrefined EBMT criteriaが発表されていましたので、関連する話題を含めてまとめてみます。

なお、SOSは以前は肝中心静脈閉塞症(VOD, veno-occlusive disease)とも呼ばれていました。

- SOSの最新の診断基準 refined EBMT criteria を用いることで、より早期の診断につながるかもしれない。

- SOSの過小診断は、急性白血病移植後の多臓器不全の主因である。

- SOSの予測に、EASIX-d0が簡単で使いやすい。

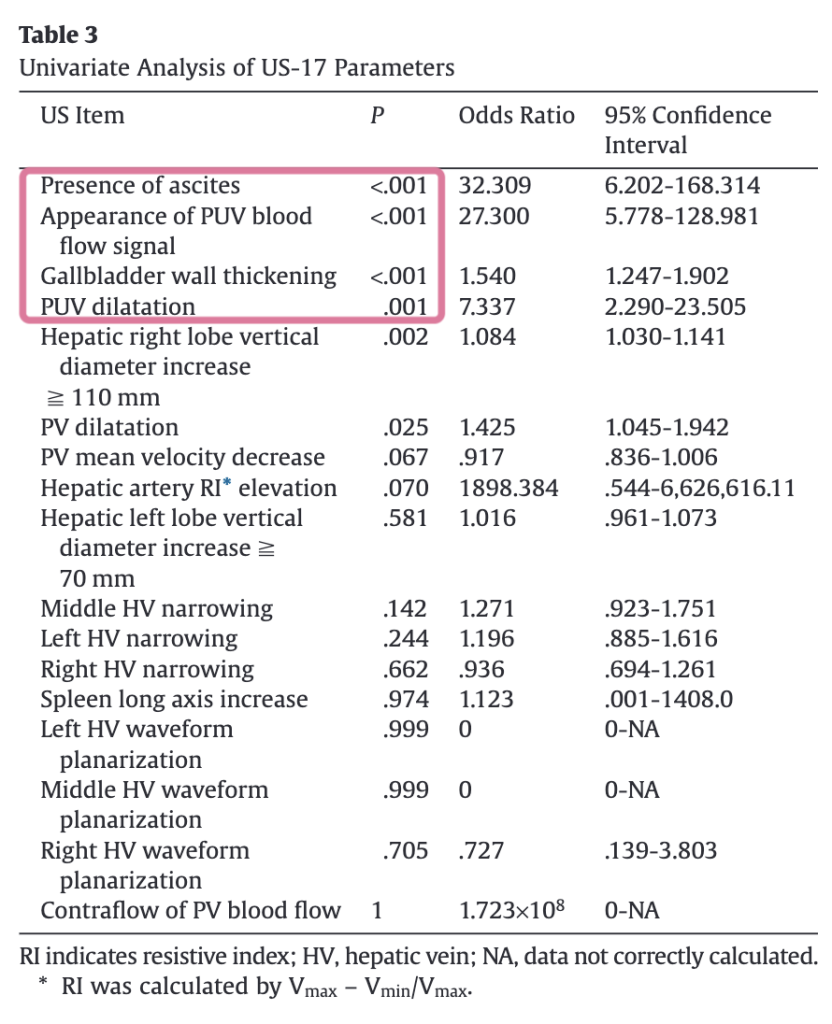

- HokUS-10の重要項目は、腹水・傍臍静脈の血流信号・傍臍静脈の径・胆嚢壁の肥厚。

- 肝エラストグラフィでの硬度は、SOS発症時に突然の増加を示す。

- SOSの予防に、ウルソとスタチンが有効かもしれない。

- SOSの治療に、デファイテリオが有効である。

SOS/VODの診断に関するトピック

SOSの最新の診断基準 refined EBMT criteria

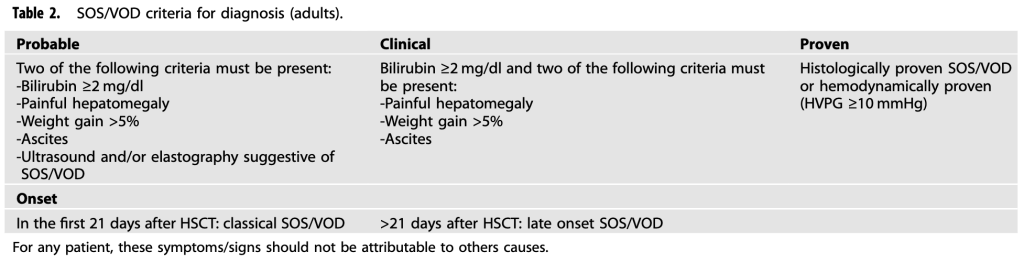

SOSの診断基準は、2016年に発表されたrevised EBMT criteriaが広く使われていますが、より早期の診断を目指して、2023年にrefined EBMT criteriaが発表されました。

従来は重症度分類には当てはまるけれども、診断基準には当てはまらず、デファイテリオを開始できないという症例もありましたが、今回のrefineが認められれば、より早期の治療介入が可能となりそうです。

なお、輸血不応性の血小板減少も注意を要する所見です。特異的ではないため診断基準には入っていないようです。

SOSの過小診断は急性白血病移植後の多臓器不全の主因である

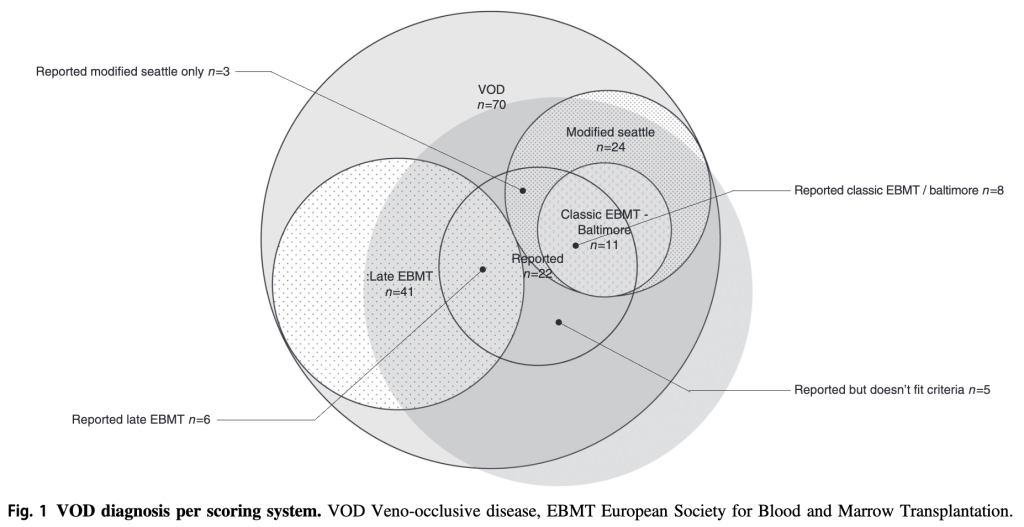

EBMTレジストリで、多臓器不全に至った202症例のうち、SOSがきっかけになっている症例を後方視的に検討した研究で、70例のSOSと思われる症例が見つかり、そのうち実に48例は診断されていなかったというのです。

下記の図を見ると、Modified SeattleとLate EBMTに充分な注意を払う必要があります。また、Late-onset SOSは意外と多いですね。

SOSの予測スコア EASIX-d0

2018年にCIBMTR VOD Risk Calculatorが開発されました。Strouse C, Zhang Y, Zhang M-J, DiGilio A, Pasquini M, Horowitz MM, et al. Risk Score for the Development of Veno-Occlusive Disease after Allogeneic Hematopoietic Cell Transplant. Biol Blood Marrow Transplant. 2018;24: 2072–2080.

この研究でのSOS発症率は4.86%でした。一般的にはRICだと5%、MACだと10〜15%と言われています。

年齢、KPS、シロリムス有無、HBV・HCVの感染状況、移植前処置、原病の状況の6つの変数からSOS発症率を予測できます。

そして、2021年にEASIX-d0でSOS発症を予測できることが示されました。Jiang S, Penack O, Terzer T, Schult D, Majer-Lauterbach J, Radujkovic A, et al. Predicting sinusoidal obstruction syndrome after allogeneic stem cell transplantation with the EASIX biomarker panel. Haematologica. 2021;106: 446–453.

移植日の3つの採血値(LDH, Cre, Plt)から計算されるスコアで、日常臨床でも応用しやすく、とても簡単で便利です。

HokUS-10が重要だ

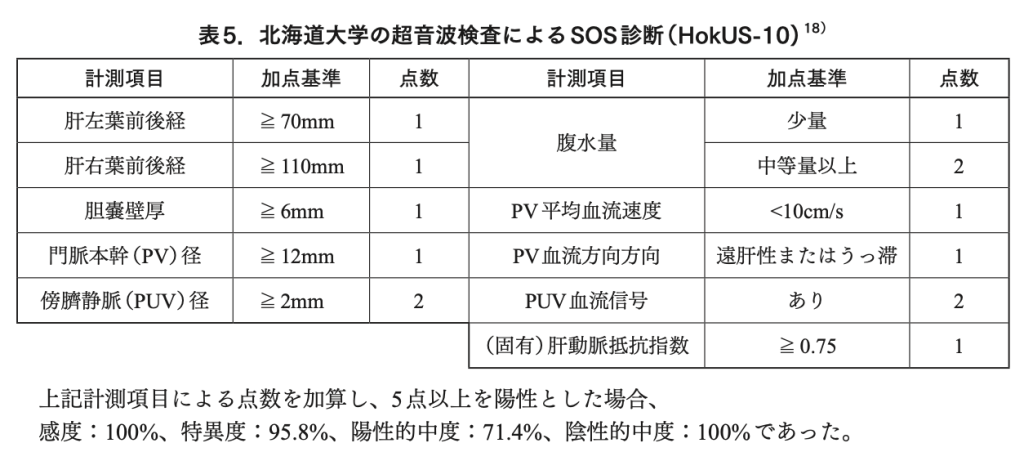

エコーは血流をみるのにとても有用です。エコーでのSOS診断法としてHokUS-10が広まっています。

HokUS-10の原著をみると、2点を割り当てられている項目でP値が低いことが分かります。またカットオフは5点とのことですが、中央値7点、移植後12.5日でSOS発症だったようです。

そして、HokUS-10は、refined EBMT criteriaの発表論文の中で、次のように高く評価されています。

Importantly, in a study among 106 patients post alloHCT, including 10 (9.4%) diagnosed with SOS/VOD, a novel ultrasound scoring, HokUS-10, was established that consisted of 10 parameters

Mohty M, Malard F, Alaskar AS, Aljurf M, Arat M, Bader P, et al. Diagnosis and severity criteria for sinusoidal obstruction syndrome/veno-occlusive disease in adult patients: a refined classification from the European society for blood and marrow transplantation (EBMT). Bone Marrow Transplant. 2023;58: 749–754.

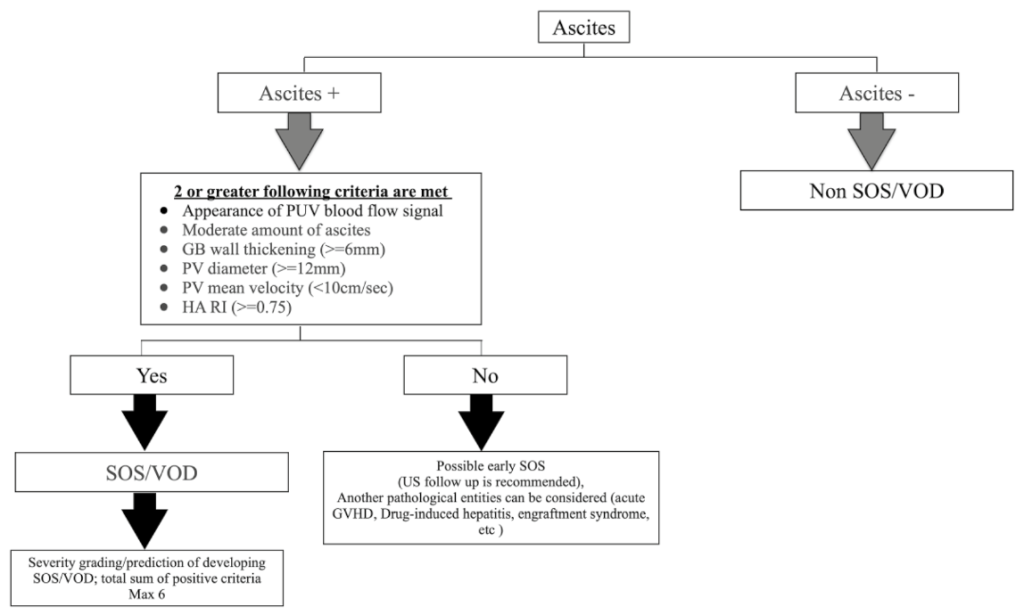

さらに、HokUS-6も発表されています。腹水を出発点として、6項目中2項目以上で、感度95.2%、特異度96.9%で診断できる優れものです。

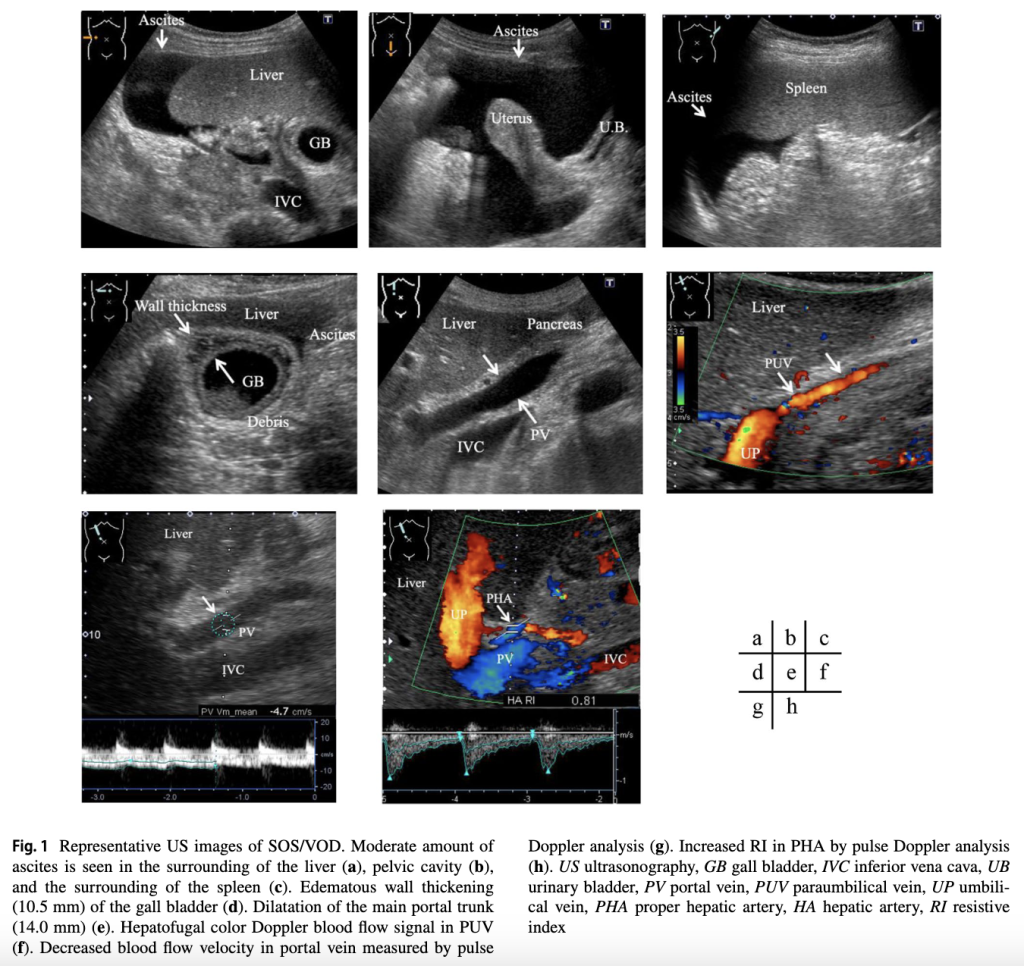

この論文では、エコーでどのように見えるかも具体的な画像で紹介されており、とても勉強になります。

さらに日本新薬ウェブサイトにて動画で測定方法が紹介されています。

肝エラストグラフィが有望だ

近年、硬い組織ほど振動が早く伝わるという原理を活用した、肝エラストグラフィが発展しています。

前述のrefined EBMT criteriaの発表論文の中で、肝エラストグラフィによるSOS診断について、下記の特徴が挙げられています。

- SOS発症時には、肝硬度の突然の増加がみられる。

- SOS以外の肝胆道系疾患では、肝硬度の増加はみられなかった。

- 感度75%、特異度98.7%

- SOS治療が成功した後、肝硬度は徐々に低下した。

- MRエラストグラフィも有望

SOS/VODの治療に関するトピック

SOSの予防にウルソ&スタチン

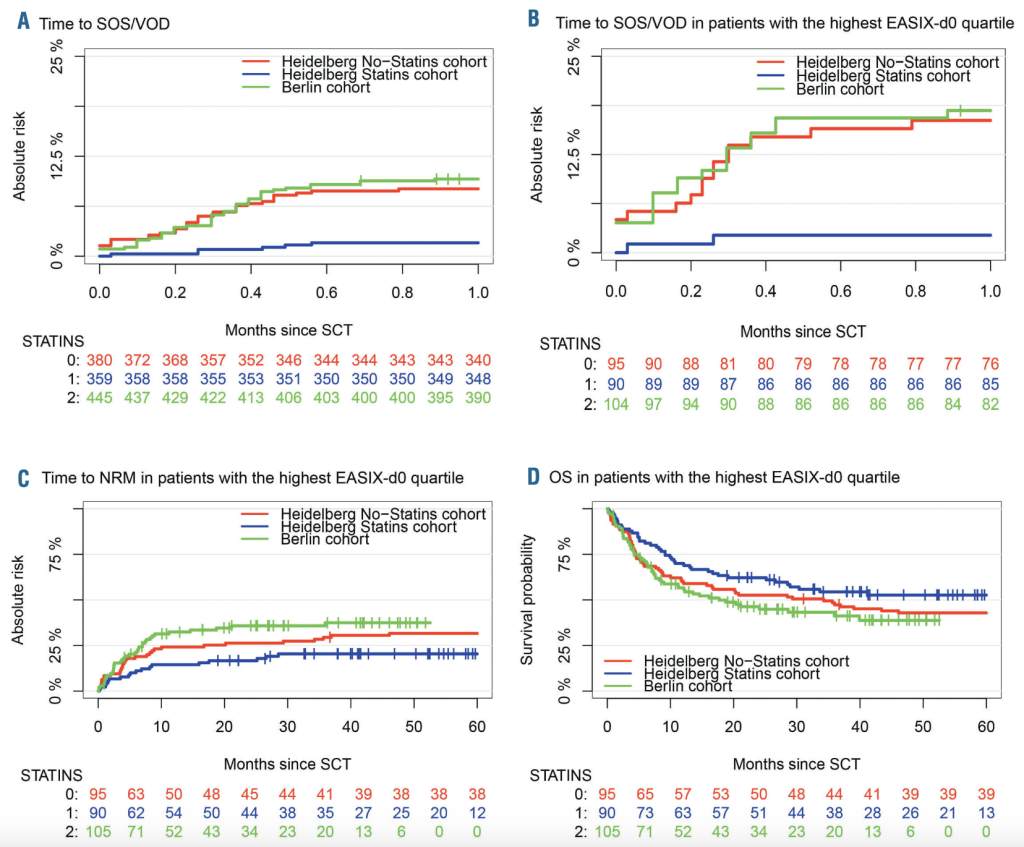

前述のEASIX-d0でSOS発症を予測できることを示した論文において、興味深い結果が一緒に示されています。

ウルソとスタチンを予防投与すると、SOS発症率が低下し、NRMも低下し、OSも良いというのです。

ウルソがSOSを予防することはコクランレビューで示されています。Cheuk DKL, Chiang AKS, Ha SY, Chan GCF. Interventions for prophylaxis of hepatic veno-occlusive disease in people undergoing haematopoietic stem cell transplantation. Cochrane Database Syst Rev. 2015; CD009311.

スタチンは血管内皮障害を予防することが多面的効果として知られていますが、SOSに対する文脈では十分なエビデンスはありません。しかし、この結果はとても有望に思えます。移植前精査で脂質異常に十分に注意を払いたいところです。

SOSの治療にデファイテリオ 6.25 mg/kg/回 1日4回2時間ずつdiv 21日以上

Position Statement よりデフィブロチド(英語:Defibrotide 略称:DF 商品名:デファイテリオ)の使い方をまとめます。Mohty M, Malard F, Abecasis M, Aerts E, Alaskar AS, Aljurf M, et al. Prophylactic, preemptive, and curative treatment for sinusoidal obstruction syndrome/veno-occlusive disease in adult patients: a position statement from an international expert group. Bone Marrow Transplant. 2020;55: 485–495.

- 25mg/kg/dayと40mg/kg/dayの比較等を通して、25mg/kg/dayの投与量は十分に確立した。

- デファイテリオ 6.25 mg/kg/回を1日4回2時間ずつdiv

- 腎機能での減量なし

- 肥満では補正体重を使用

- 治療期間は少なくとも21日間

- SOSの症状がすべて消失したら早期中止は可能だが、再発に注意してモニタリングする。

- 再発したら、デファイテリオを同量で再開する。鑑別のため肝生検を考慮する。

- 再開後の治療期間は、明確な推奨はないが、少なくとも14〜21日間以上

- 血小板輸血の閾値はPlt 3万/μLに上げるが、なかなか達成は難しい。

- 抗凝固薬やイブルチニブ等は中止する。

- 半減期は2時間未満と短いため、観血的処置の前後2時間はデファイテリオ投与を避ける。

- 生命に関わる出血ではデファイテリオを中止する。出血性膀胱炎や粘膜障害では管理できるかどうかで判断。

SOS重症度分類でvery severeだと100日OSが58.6%と低くなりますが、デファイテリオ時代にどれくらい改善しているか気になります。

まとめ

- SOSの最新の診断基準 refined EBMT criteria を用いることで、より早期の診断につながるかもしれない。

- SOSの過小診断は、急性白血病移植後の多臓器不全の主因である。

- SOSの予測に、EASIX-d0が簡単で使いやすい。

- HokUS-10の重要項目は、腹水・傍臍静脈の血流信号・傍臍静脈の径・胆嚢壁の肥厚。

- 肝エラストグラフィでの硬度は、SOS発症時に突然の増加を示す。

- SOSの予防に、ウルソとスタチンが有効かもしれない。

- SOSの治療に、デファイテリオが有効である。